Benvenuti a Bruxelles, capitale delle lobby: così le multinazionali condizionano le politiche Ue

Big Tech, case farmaceutiche, compagnie petrolifere, l'industria delle armi e del food. Ecco quali sono le aziende che spendono di più per influenzare politici e funzionari europei

Lo scorso 10 aprile l’Europarlamento ha approvato a larga maggioranza un pacchetto di proposte per rinnovare la legislazione farmaceutica dell’Ue. La riforma – che dopo le elezioni di giugno dovrà essere portata avanti dal nuovo Parlamento – è stata messa in moto a fine 2020 in seguito all’allarme sociale scatenato dalla pandemia di Covid-19: l’obiettivo dovrebbe essere quello di rendere i farmaci più accessibili e convenienti per i cittadini, ma il testo adottato dall’assemblea di Bruxelles è piuttosto deludente.

Ad esempio, alle case farmaceutiche vengono garantiti dai 7 agli 11 anni di esclusiva sui dati relativi ai nuovi medicinali prodotti. Inoltre, l’Europarlamento ha bocciato la proposta di istituire una sorta di “Cern della Salute”, ossia un’infrastruttura pubblica europea per la ricerca e lo sviluppo di farmaci in grado di tutelare l’interesse pubblico rispetto a quello delle aziende private.

Il pacchetto normativo è composto da una direttiva e da un regolamento. La relatrice della direttiva è la deputata danese Pernille Weiss, 56 anni, del Partito popolare europeo: secondo lei, il testo rappresenta invece «un passo avanti verso la realizzazione degli strumenti per affrontare le sfide sanitarie presenti e future».

Ex infermiera reinventatasi imprenditrice nel campo della salute, lo scorso autunno Weiss era finita al centro di un giallo riguardante uno studio scientifico pubblicato e poi misteriosamente rimosso dal sito internet del Comitato europarlamentare Stoa. La ricerca – realizzata da tre accademici italiani – conteneva una serie di analisi e suggerimenti sgraditi all’industria farmaceutica e

sottolineava tra le altre cose proprio la necessità di dar vita a «un’infrastruttura pubblica attiva lungo tutto il processo di ricerca e sviluppo dei farmaci». Stando alla versione ufficiale sostenuta dal Parlamento europeo, il lavoro necessitava di alcune integrazioni, ma un’inchiesta di TPI scoprì che il documento era stato cancellato dal web dopo le osservazioni inviate via e-mail da due importanti rappresentanti di Big Pharma a tre membri del Comitato tra cui appunto Pernille Weiss.

Nell’ultimo anno la deputata del centrodestra, in qualità di relatrice della direttiva sulla legislazione farmaceutica, ha avuto 144 incontri con soggetti portatori d’interesse: nell’80% dei casi si è trattato di imprese private o associazioni di categoria, mentre solo il 20% delle riunioni è avvenuta con associazioni dei pazienti.

Lo studio scientifico che era stato rimosso è stato poi ri-pubblicato online e Weiss, che nel frattempo è stata accusata di bullismo da un suo collaboratore, non sarà ricandidata dal Ppe alle imminenti elezioni europee. Non c’è dubbio, tuttavia, sul fatto che anche nella prossima legislatura l’industria farmaceutica saprà trovare nelle stanze dell’Ue i giusti esponenti politici a cui rivolgere efficacemente le proprie istanze.

Un mercato ambito

Bruxelles è la seconda capitale del mondo per attività di lobbying dopo Washington. L’ong Transparency International stima che nella città sede delle istituzioni europee ci siano almeno 48mila persone pagate da organizzazioni che cercano di influenzare le decisioni dell’Ue e che si avvalgono di una potenza di fuoco complessiva da 1,8 miliardi di euro all’anno.

Sebbene politicamente sia ormai un nano rispetto a Stati Uniti e Cina, l’Ue dal punto di vista economico rappresenta ancora il più grande mercato unico del mondo: non c’è da stupirsi quindi se multinazionali, corporazioni, sindacati e associazioni facciano di tutto per promuovere i propri interessi in sede europea.

Il discorso è più complesso, invece, quando a tentare di metter bocca sui processi decisionali dell’Unione sono i governi di Paesi extra-europei. Lo abbiamo visto tutti a fine 2022 con lo scandalo Qatargate, che ha portato alcuni parlamentari europei a essere accusati di corruzione e riciclaggio per aver ricevuto denaro e altri vantaggi da Doha in cambio di posizioni politiche favorevoli all’emiro.

Più di recente è stata la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, a finire al centro di un’indagine della magistratura belga per alcuni sms privati scambiati – e poi cancellati – con l’amministratore delegato di Pfizer nel periodo dei negoziati tra l’Ue e il colosso farmaceutico sui vaccini anti-Covid.

Eppure, ormai dal 2011, le istituzioni europee si sono date una serie di regole che dovrebbero favorire la vigilanza sulle relazioni tra lobby e decisori politici. In particolare, è stato istituito un Registro pubblico di trasparenza al quale chiunque intenda fare attività di «rappresentanza di interessi» è tenuto a iscriversi, mentre – d’altro canto – i membri delle istituzioni devono pubblicare online i dati su tutte le riunioni avute con i portatori d’interessi. Il problema è che, come vedremo dettagliatamente più avanti, questo meccanismo di trasparenza presenta non poche falle.

Al netto della sua vulnerabilità, il Registro costituisce un’utile cartina di tornasole per monitorare le tendenze del lobbying a Bruxelles. A fine 2022 (ultimo dato disponibile) erano 12.425 i portatori d’interesse iscritti, tra i quali 3.500 ong, 3mila imprese e 2.600 associazioni di categoria. Questo numero è rimasto pressoché invariato negli ultimi anni. In compenso, sono notevolmente aumentati gli investimenti per fare pressioni sull’Ue. Secondo il portale Lobby Facts, nel 2015 le cinquanta aziende con il budget maggiore dedicato a questo genere di attività dichiaravano di aver speso complessivamente circa 90 milioni di euro, mentre nel 2022 la cifra era salita a 120 milioni: un aumento del 30% in sette anni.

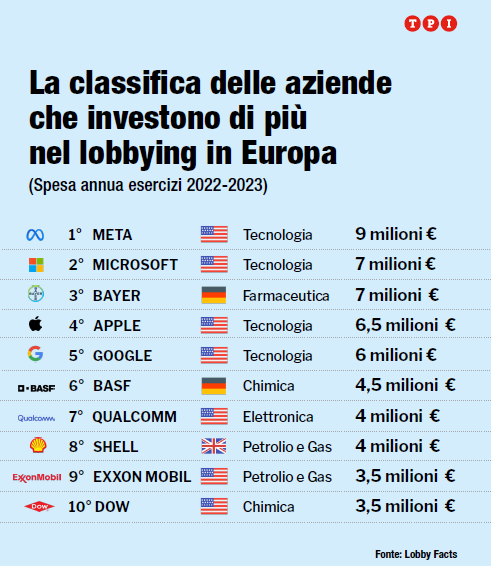

Tra le aziende dotate di pass d’ingresso per i palazzi del potere dell’Ue, attualmente quella che investe di più in lobbying è Meta: la galassia dei social media di Mark Zuckerberg ha un portafoglio dedicato da 9 milioni di euro all’anno. Al secondo posto sono appaiati un altro gigante dell’informatica statunitense, Microsoft, e la casa farmaceutica tedesca Bayer, entrambi a quota 7 milioni di euro. Completano la top ten altre due big tech a stelle e strisce – Apple e Google –, le due multinazionali della chimica Basf (tedesca) e Dow (statunitense), il player americano dei semiconduttori Qualcomm e le compagnie petrolifere Shell (Regno Unito) ed Exoon (Usa).

Tech power

Fino a pochi anni fa i settori industriali più attivi nel cercare di indirizzare le politiche dell’Unione europea – almeno in termini di stanziamenti economici – erano quelli dei combustibili fossili e della chimica farmaceutica. Oggi il quadro è cambiato: a dominare sono gli “oligarchi” digitali della Silicon Valley, anche se la recente crisi energetica ha dato nuovo vigore al comparto Oil&Gas.

Nel 2015 Apple era al 53esimo posto nella classifica delle aziende che investono di più in lobbying presso l’Ue con un budget di appena 750mila euro. Oggi la società guidata da Tim Cook è quarta con un arsenale pari a 6,5 milioni di euro. Secondo l’organizzazione Lobby Control, nel 2022 l’industria digitale – composta da 651 tra imprese e associazioni – ha speso complessivamente 113 milioni di euro per fare pressioni sull’Ue e più di un terzo di questa spesa (40 milioni) è stata sostenuta dalle prime dieci aziende del settore.

A farla da padrone sono gli Stati Uniti: il 20% delle aziende tecnologiche che fanno lobbying a Bruxelles ha sede negli Usa, mentre un altro 30% è suddiviso in parti uguali tra Germania, Francia e Regno Unito. Le grandi compagnie hi-tech cinesi, invece, sembrano meno interessate a ciò che succede nelle stanze del potere in Europa: il social TikTok investe nel lobbying verso l’Ue meno di 1,5 milioni di euro, mentre il gigante dell’e-commerce Alibaba non arriva a 700mila euro.

È interessante, poi, notare come i tre quarti dei lobbisti accreditati per conto di Meta e Google abbiano precedentemente lavorato per un ente governativo a livello di Ue o di Stato membro: lo ha calcolato la no-profit Corporate Europe, secondo cui in tredici casi il passaggio da funzionario pubblico a “mercenario” della Silicon Valley è avvenuto entro due anni e alcuni rappresentanti del settore sono stati arruolati addirittura nel giro di pochi mesi dopo aver lasciato il loro incarico pubblico.

«Il lobying delle Big Tech diverso da quello di altre società: è caratterizzato da spese eccessive e tattiche aggressive», osserva Alberto Alemanno, professore di diritto dell’Unione europea all’Hec di Parigi e fondatore della onlus The Good Lobby. «Queste aziende sfruttano la propria esperienza mettendo in mostra il loro primato epistemico: il messaggio è “Sappiamo meglio come funziona la tecnologia, ci preoccupiamo noi di noi stessi e promettiamo che vi manterremo protetti”».

Altro che Green Deal

Secondo Corporate Europe, il nuovo dominio della lobby di Big Tech a Bruxelles potrebbe aver subito nell’ultimo anno un controsorpasso da parte delle aziende di idrocarburi, che di fronte alla crisi energetica e agli ambiziosi obiettivi europei sul Clima hanno deciso di alzare il pressing sull’Ue.

Un’indagine condotta dall’Osservatorio della onlus insieme all’Observatoire des Multinationales e all’italiana Recommon ha rivelato che nei primi otto mesi successivi all’invasione dell’Ucraina le major europee dei combustibili fossili hanno goduto di un «accesso senza precedenti ai leader dell’Ue» e «sono state in grado di ritardare e ridurre al minimo un’azione politica decisiva sui mercati energetici». Tra dicembre 2019 e maggio 2022 la presidente della Commissione von der Leyen ha avuto oltre 500 incontri con rappresentanti dell’Oil&Gas. È inevitabile, allora, sospettare che dietro la decisione della Commissione di includere il metano nella tassonomia europea – ossia nell’elenco delle fonti considerate sostenibili – ci siano state le forti pressioni delle lobby degli idrocarburi.

Allo stesso modo, se nei mesi scorsi von der Leyen ha fatto un passo indietro sul regolamento che avrebbe dovuto dimezzare l’uso di pesticidi nell’Ue entro il 2030, è stato non solo per le proteste dei trattori ma evidentemente anche per le spinte esercitate dall’industria chimica farmaceutica, quella che Corporate Europe chiama “Big Toxics”.

«Proprio come in passato l’industria petrolifera ha finanziato i negazionisti del Clima, aziende come Bayer e Basf, i loro gruppi di pressione e gli alleati politici hanno condotto una campagna di lobby assolutamente irresponsabile e scandalosa per bloccare, indebolire e far deragliare la legge sulla riduzione dei pesticidi», attacca Nina Holland, attivista e ricercatrice dell’Osservatorio di Corporate Europe.

Lobby Facts ha calcolato che le prime sette aziende del settore chimico farmaceutico spendono complessivamente oltre 30 milioni di euro per influenzare le politiche dell’Ue. Che possono riguardare i pesticidi ma anche fusioni tra colossi del settore, come quella completata nel 2018 tra Monsanto e Bayer. Ebbene, dopo il via libera al matrimonio da parte della Dg Concorrenza europea, un membro dell’organo antitrust è stato assunto come vicepresidente di Compass Lexecon, una società di consulenza che era stata coinvolta nel processo di fusione.: un probabile caso di “porte girevoli”.

Alla carica

Chi invece storicamente non hai mai investito molto nel fare lobbying a Bruxelles, ma ora sta iniziando a farlo con decisione, è l’industria della difesa. Il gigante statunitense Boeing due anni fa ha arruolato come capo dei lobbisti nell’Ue Liam Benham, ex manager di Ibm e Ford di stanza nella capitale dal belga dal 2009, mentre la svedese Saab ha ingaggiato ex funzionari delle forze armate belghe e tedesche.

Stando ai calcoli della Rete europea del Disarmo, tra il 2019 e il 2023 i rappresentanti delle aziende della difesa hanno avuto 175 riunioni con europarlamentari. Tra i più attivi c’è il colosso aeronautico francese Airbus, con una spesa che sfiora il milione e mezzo di euro all’anno.

«Solo Google ha più incontri di Airbus a Bruxelles», fa notare Bram Vranken, dell’Osservatorio di Corporate Europe. «Questi sforzi danno i loro frutti: il Parlamento europeo ha votato a favore di provvedimenti a sostegno dell’industria degli armamenti, come il Fondo europeo per la difesa e la legge Asap a sostegno della produzione di munizioni».

E se in Italia abbiamo Guido Crosetto, ministro della Difesa dopo essere stato presidente dell’industria italiana delle armi, in Europa spicca il caso del commissario Thierry Breton, presidente della Direzione Industria della Difesa e Spazio, che dal 2009 al 2019 è stato amministratore delegato della francese Atos, multinazionale tecnologica che opera nel campo aerospaziale.

Falle nel sistema

Un altro settore abituato a frequentare quasi quotidianamente le stanze dei bottoni dell’Ue è quello agroalimentare. Lo hanno ben documentato la giornalista Giulia Innocenzi insieme al collega Pablo D’Ambrosi nel film-inchiesta indipendente Food for Profit, grande successo in Italia. Come racconta la pellicola, nell’Europarlamento ci sono deputati che da anni percepiscono alla luce del sole soldi dall’industria del cibo – in primis quella della carne – e che poi sono chiamati a esprimere voti o proposte che interessano quelle stesse aziende.

Anche la Corte dei Conti europei si è accorta che l’attuale meccanismo di protezione rispetto all’eccessivo potere delle lobby è carente. Tra il 2019 e il 2022 i magistrati contabili hanno svolto un’indagine dalla quale è emerso che il Registro per la trasparenza «risente di debolezze e lacune informative che rendono meno trasparenti le attività di lobbying». Ad esempio, è stato osservato che ai lobbisti è richiesta la registrazione solo per incontrare il personale di grado più elevato, mentre non c’è nessun obbligo per i funzionari di livello inferiore. Inoltre l’iscrizione è necessaria per le riunioni pre-programmate ma non per gli incontri spontanei, né per le telefonate non programmate e per gli scambi di e-mail.

«È ampiamente riconosciuto – si legge nella relazione della Corte – che le attività di lobbying sono uno strumento essenziale delle società democratiche, poiché consentono alle organizzazioni e ai singoli individui di contribuire alla definizione delle politiche e al processo decisionale presentando le loro preoccupazioni e idee». Tuttavia, avvertono i magistrati «senza meccanismi che assicurino trasparenza, esse possono portare a influenze indebite, a una concorrenza sleale o persino alla corruzione». La Corte ha elaborato quindi tre raccomandazioni che le istituzioni europee dovranno realizzare entro la fine del 2025.