Altro che trappola del debito: dalla Silicon Valley ai porti di mezzo mondo, ecco l’impero segreto dei prestiti della Cina

Oltre 2.100 miliardi di dollari prestati a 179 Paesi, di cui più di 22 dovuti soltanto quest’anno dagli Stati più poveri del mondo. Ma nessuno ha accettato più fondi degli Usa. Così, tra contratti offshore e tassi da banca d’affari, la Repubblica popolare è diventata il primo creditore globale

Quasi ogni Paese del mondo ha almeno un debito con la Cina. Il portafoglio di prestiti concessi all’estero dalla Repubblica popolare però è avvolto nel segreto. Pechino infatti non divulga alcuna informazione attraverso i sistemi di rendicontazione internazionali né pubblica dettagli sui suoi progetti di finanziamento. Ma la somma totale erogata ammonta a oltre 2.100 miliardi di dollari, prestati tra il 2000 e il 2023. In questo periodo, secondo uno studio pubblicato a fine novembre dal laboratorio AidData del College of William & Mary degli Stati Uniti e basato sull’analisi di oltre 30mila attività in 217 Paesi finanziate da 1.193 tra donatori e istituti bancari cinesi, almeno 179 Stati e territori hanno ricevuto un prestito da un creditore collegato allo Stato cinese, il che fa di Pechino il maggiore prestatore istituzionale della Terra. Poco più di un terzo di questi prestiti va a Paesi in via di sviluppo mentre quasi la metà va a Stati ad alto reddito. Ma la Cina opta sempre di più per finanziamenti a soggetti privati piuttosto che pubblici: avendo erogato tra il 2000 e il 2023 almeno 1,01 miliardi di dollari a governi e società a partecipazione statale a fronte degli 1,07 miliardi prestati ad aziende private. Ma prima di arrivare al chi, vediamo come presta i propri fondi.

Condizioni e modalità

Per lo più, secondo una ricerca pubblicata a ottobre dal National Bureau of Economic Research statunitense, i prestiti statali cinesi all’estero somigliano a operazioni di finanziamento delle banche commerciali. La maggior parte è denominata in dollari Usa con tassi di interesse superiori a quelli di mercato e scadenze che non vanno oltre il medio termine. Il premio di rischio medio supera infatti di oltre 250 punti base il tasso di riferimento Libor mentre gran parte dei prestiti ufficiali ai Paesi emergenti e a medio reddito viene erogata a condizioni di mercato, con tassi prossimi a quelli obbligazionari prevalenti. Non tutte le operazioni però sono uguali.

I prestiti erogati a beneficio di progetti prestigiosi a livello politico, o a favore delle élite locali o per infrastrutture commerciali utili agli esportatori cinesi godono infatti di condizioni finanziarie agevolate, quasi paragonabili a sussidi. In altri casi invece gli accordi prevedono clausole di rimborso prioritarie per le somme erogate dalla Cina rispetto ai debiti contratti con altri Paesi.

Molte di queste operazioni inoltre, quasi il 50% di tutti i prestiti esteri cinesi, sono garantite, soprattutto attraverso i proventi delle esportazioni di materie prime degli Stati beneficiari, petrolio in primis, che i debitori sono chiamati a depositare su conti bancari offshore a cui hanno accesso i soggetti creditori della Repubblica popolare. Altre disposizioni poi impediscono di solito a chi contrae debiti con Pechino di includere tali prestiti nei quadri di ristrutturazione collettiva del debito, concedendo ai creditori cinesi un trattamento preferenziale durante i negoziati.

Sempre più particolari sono anche le modalità di erogazione di tali finanziamenti. Buona parte di queste operazioni sono infatti concluse, in quasi un terzo dei casi, attraverso filiali di banche e società che hanno sede al di fuori della Cina continentale, ostacolando l’identificazione dei creditori come soggetti statali cinesi. Una procedura adottata soprattutto quando Pechino cerca di acquisire attività in settori considerati “sensibili”. Inoltre, ad oggi, la Repubblica popolare ricorre quasi esclusivamente (nel 93% dei casi) a strumenti di credito non standardizzati, quali contratti atipici e accordi bilaterali, molto più difficili da tracciare e su cui non gravano obblighi di trasparenza come per altri investimenti. Ma chi è più indebitato con la Cina?

I più indebitati

Almeno 800 degli oltre 2.100 miliardi di dollari prestati da Pechino tra il 2000 e il 2023 sono andati a Paesi in via di sviluppo, molti dei quali aderenti alla Belt and Road Initiative (BRI), la cosiddetta Nuova Via della Seta, inaugurata nel 2013 e da cui il governo Meloni ha fatto uscire l’Italia appena due anni fa. In questo ambito la Cina ha prestato miliardi di dollari per costruire porti, autostrade e ferrovie per collegare Asia, Africa, Europa e Americhe. Ma molti di questi debiti devono essere restituiti. Soltanto quest’anno, secondo una ricerca pubblicata ad aprile dal think tank australiano Lowy Institute, i Paesi in via di sviluppo dovevano rimborsare 35 miliardi di dollari a Pechino, di cui 22 miliardi dovuti dai 75 Stati più poveri del mondo. Una cifra che può spaventare, considerando che nel 2023 i 46 Paesi meno sviluppati del Pianeta hanno speso quasi un quinto delle loro entrate fiscali per rimborsare debiti contratti all’estero. Se infatti nella Top 30 dei più indebitati figurano Paesi amici come Russia (169,3 miliardi di dollari di debiti verso Pechino), Brasile (54,3 miliardi di dollari), Iran (28 miliardi) e Sudafrica (21,3 miliardi), la lista include anche Stati in difficoltà quali Laos, che ha ancora 20,6 miliardi di dollari di debiti verso la Cina, Etiopia (20,4 miliardi), Bangladesh (20 miliardi), Sudan (18 miliardi), Myanmar (13,7 miliardi) e Zambia (13,5 miliardi).

D’altronde, nel primo decennio dell’iniziativa, circa l’80% dei prestiti erogati nell’ambito della BRI è andato a nazioni prossime al o già in fallimento. Alla fine del 2021, la Cina aveva infatti concluso almeno 128 operazioni di salvataggio per un totale di 240 miliardi di dollari, a favore di 22 Paesi del mondo. Se nel 2010 meno del 5% dei prestiti esteri cinesi era destinato a debitori in difficoltà, 12 anni dopo tale percentuale era salita al 60%. Queste erogazioni però sono tutt’altro che beneficienza: il tasso medio di tali operazioni infatti era quasi il doppio del 2% standard del Fondo monetario internazionale e superiore al 3,41% offerto a ottobre per i prestiti del Fmi sui Diritti Speciali di Prelievo. Tale fragilità può assicurare un indubbio vantaggio a grandi creditori come la Cina, che potrebbe approfittare di una presunta “trappola del debito” diplomatica per scopi politici. Un esempio spesso citato è il porto di Hambantota, nel sud dello Sri Lanka, che non riuscendo a ripagare un prestito da 1,4 miliardi di dollari concesso al Paese da Pechino per la costruzione dello scalo, fu costretto nel 2017 ad affittare la struttura a un’azienda cinese per 99 anni. Il che non ha comunque liberato l’isola dai debiti verso la Cina, a cui deve ancora almeno 19,5 miliardi di dollari.

La trappola di chi?

Eppure questa non sembra la regola adottata dalla Repubblica popolare. Secondo uno studio pubblicato nel 2023 dai consulenti indipendenti del Rhodium Group, molte delle 38 rinegoziazioni di prestiti cinesi concluse nel 2019 con 24 Paesi in via di sviluppo si sono risolte a favore del debitore. Nei casi precedenti invece, su circa 50 miliardi di dollari concessi, i soggetti passivi avevano per lo più ottenuto proroghe, riduzioni dei tassi di interesse e persino condoni. Nel 2020 la China Africa Research Initiative della Johns Hopkins University rivelò infatti che, tra il 2000 e il 2019, Pechino aveva cancellato 3,4 miliardi di dollari di debiti ai Paesi africani e rifinanziato altri 15 miliardi di prestiti, senza confiscare né acquisire alcun asset strategico. Non solo: secondo i calcoli dell’ong Debt Justice Group basati sui dati della Banca mondiale, nel 2022 i governi africani dovevano tre volte di più a soggetti finanziari privati di quanti debiti avevano contratto con la Cina, che chiedeva loro la metà degli interessi. Ma il punto cruciale è che il portafoglio dei prestiti esteri di Pechino non è affatto incentrato sulla cosiddetta Nuova Via della Seta, anzi. La cifra concessa a questi Paesi supera infatti appena il 36% del totale. Ogni quattro dollari prestati dalla Repubblica popolare per realizzare progetti infrastrutturali, Pechino ne eroga altri sei per attività all’estero che nulla hanno a che fare con le infrastrutture. La Cina poi ha drasticamente ridotto la quota del suo portafoglio a sostegno dei Paesi a basso e medio reddito, scesa dall’88% del 2000 al 24% del 2023, aumentando al contempo quella destinata agli Stati più ricchi, salita nello stesso periodo dal 12% al 76%. Dieci dei venti Paesi che hanno contratto più debiti con la Cina sono Stati ad alto reddito e nessuno al mondo ha accettato più prestiti da soggetti pubblici cinesi come gli Usa, che ad oggi hanno beneficiato di oltre 200 miliardi di dollari di finanziamenti, alcuni impiegati anche per la costruzione di infrastrutture critiche o per permettere ad aziende della Repubblica popolare di acquisire tecnologia dalle controparti americane. Ma in cosa investe Pechino?

La lista della spesa

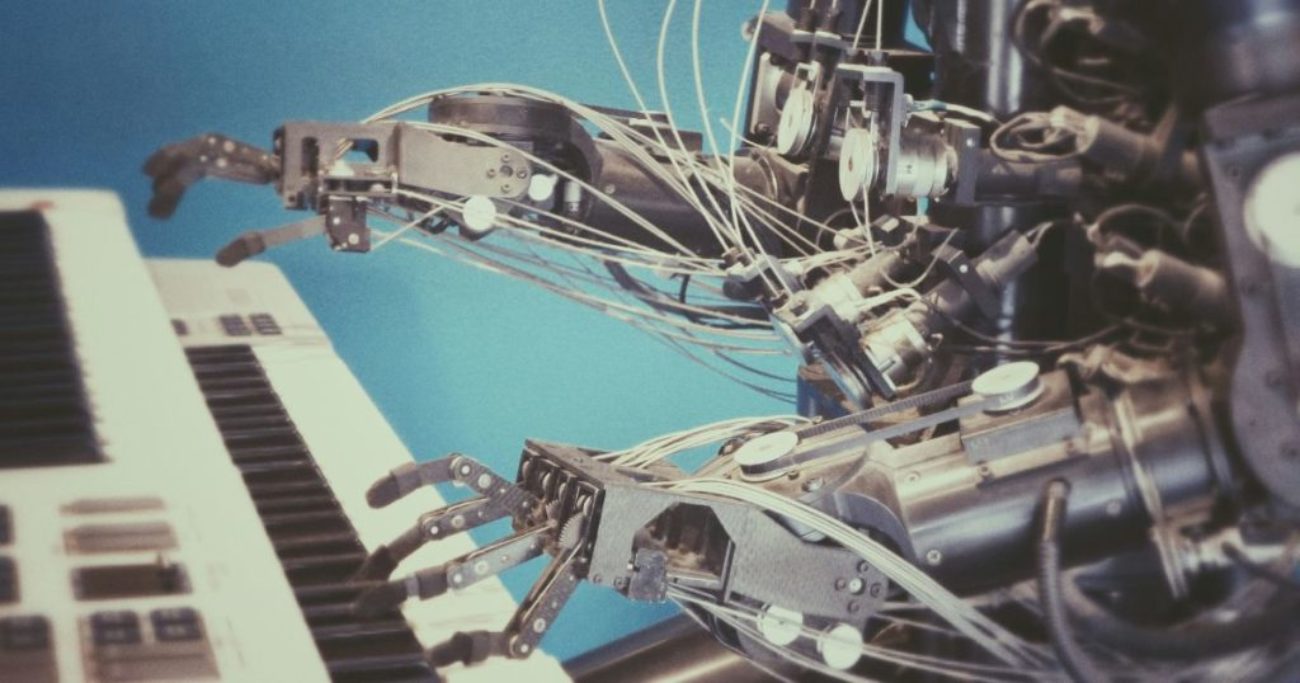

La Cina, secondo AidData, mantiene un programma segreto di prestiti per acquisizioni internazionali, con particolare attenzione agli asset high-tech in settori come la tecnologia di micro-elaborazione, la robotica, la produzione bellica, l’informatica quantistica e la biotecnologia, che i Paesi più ricchi considerano “sensibili” per motivi di sicurezza nazionale. Tanto che negli ultimi dieci anni la percentuale dei prestiti cinesi per acquisizioni all’estero destinata a tali comparti economici è salita dal 46% all’88%.

Facciamo qualche esempio: nel 2015 un’azienda privata cinese, la Fosun International Limited, ottenne 1,2 miliardi di dollari di prestiti da quattro banche statali della madrepatria (Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China e Bank of Communications). Questi fondi furono usati per acquisire l’80% di Ironshore, una compagnia assicurativa statunitense tra i cui clienti figuravano funzionari della Cia e del Fbi, compresi agenti sotto copertura. Nello stesso anno, grazie a un prestito da 800 milioni di dollari di Bank of China e China Merchants Bank, un consorzio di aziende cinesi acquisì tutte le quote di OmniVision Technologies, una società tecnologica quotata negli Usa che costruisce fotocamere per dispositivi portatili e sensori all’avanguardia. Sempre nel 2015 la società di investimento statale cinese JAC Capital si fece prestare 600 milioni di dollari da Bank of China, China Eximbank e China Minsheng Bank per acquistare il 77% dell’olandese NXP Semiconductors, oggi Ampleon Coöperatief, che produce dispositivi ad alta tecnologia. L’anno successivo un’altra impresa cinese, la Zhejiang Wanfeng Technology Development, ottenne 150 milioni di dollari di prestiti dalla Export–Import Bank of China per acquistare The Paslin Company, un’azienda di apparecchiature robotiche del Michigan. Ancora nel 2016 il Midea Group comprò il 94,5% dell’azienda di robotica tedesca Kuka AG grazie a un finanziamento da 4,6 miliardi di euro dell’Industrial and Commercial Bank of China. Secondo la ricerca di AidData però, molte di queste operazioni, almeno quelle concluse negli Usa, «sono guidate più dalla ricerca del profitto che dal perseguimento di vantaggi geopolitici o geoeconomici».

Grandi ambizioni

È comunque innegabile il valore strategico del controllo acquisito da società cinesi in settori “sensibili” come le nuove tecnologie o della penetrazione in infrastrutture critiche quali i porti del Pireo in Grecia, di Darwin in Australia o di Trieste. Il nostro Paese infatti non è escluso da questo discorso: avendo beneficiato al 2023 di oltre 17,35 miliardi di prestiti da soggetti collegati alla Repubblica popolare, di cui soltanto 1,25 miliardi a favore di nostri enti pubblici.

Se gli scopi sono ancora dibattuti, il buon esito è quasi garantito: il tasso di successo medio a lungo termine delle operazioni di fusione e acquisizione condotte all’estero da Pechino in settori sensibili si attesta infatti intorno all’80%, grazie ai relativamente scarni meccanismi di controllo all’ingresso di capitali dall’estero in vigore nei Paesi più industrializzati, che permettono alla Repubblica popolare di passare quasi inosservata sotto gli occhi delle autorità di regolamentazione e di altre agenzie di controllo, anche di sicurezza e controspionaggio. Insomma, altro che trappola del debito, Pechino sembra sfruttare le trappole e soprattutto le carenze altrui. Il suo obiettivo inoltre sembra ben più ambizioso dell’acquisizione di singoli asset strategici, mirando a consolidare la posizione di creditore internazionale sia di prima che di ultima istanza, che nessuno potrà più permettersi di alienare né di inimicarsi. Nemmeno i rivali del G7, Stati Uniti compresi, che ormai non possono fare a meno di Pechino, se non accettando costi altissimi.