Terre rare e altre materie critiche: la pistola della Cina puntata alla testa degli Stati Uniti

Vitali per elettronica, fonti rinnovabili e armamenti, Pechino usa il monopolio su questi minerali come leva nel confronto economico con Usa ed Europa. Ma il problema è la nostra dipendenza dalle forniture a basso costo

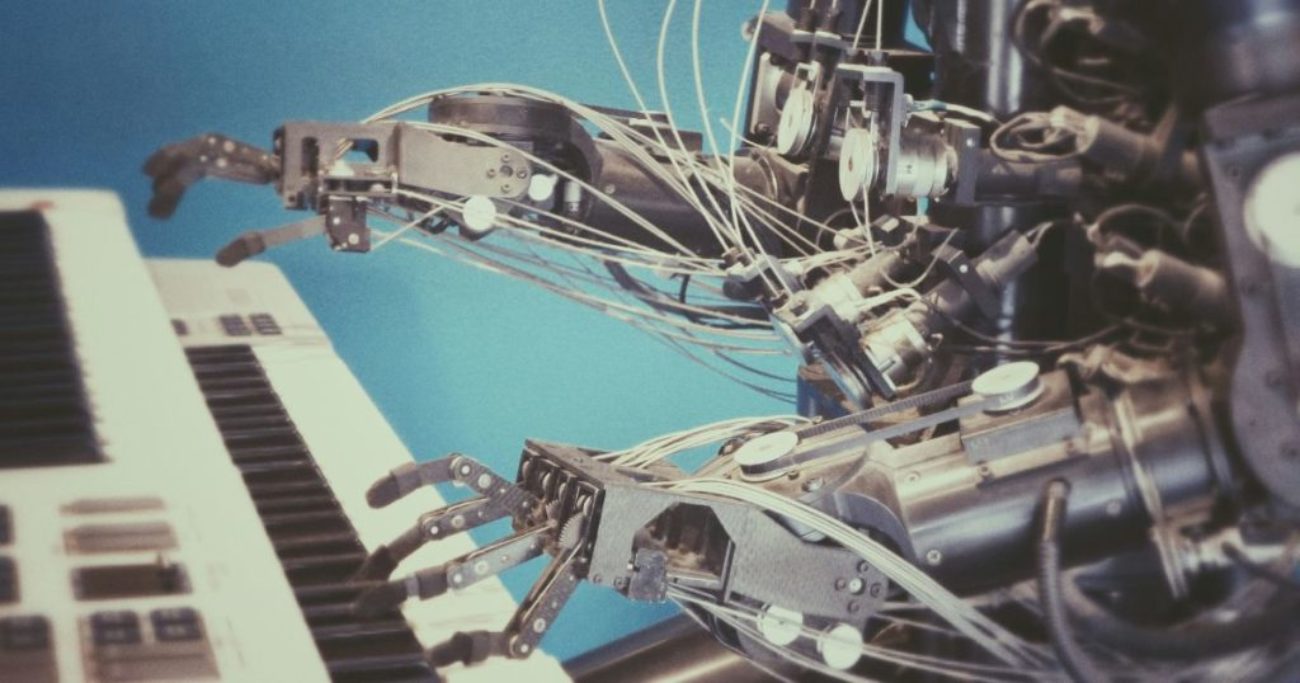

Sono presenti negli smartphone, nelle batterie, negli schermi televisivi e nei veicoli elettrici. Ma anche nei motori dei jet, nei sistemi radar e nei missili. Definite “critiche” o “essenziali” per diversi settori strategici, le terre rare sono ritenute da molti esperti uno dei principali punti deboli delle economie occidentali nello scontro con la Cina.

Pechino, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, estrae il 50 per cento delle terre rare del mondo ma ne raffina più del 75 per cento. Una supremazia che ha assegnato a Pechino un quasi monopolio nella fornitura dei materiali, come i magneti, realizzati con questi 17 elementi, fino a renderli una delle pedine di scambio per la Cina nella guerra commerciale scatenata da Donald Trump.

Supremazia globale

Questo predominio non è tanto il risultato dalla disponibilità di terre rare nel sottosuolo ma del vantaggio tecnologico acquisito nell’estrazione e nella raffinazione, attività considerate dai Paesi acquirenti troppo costose e sporche. Per questo i Paesi occidentali hanno progressivamente abbandonato le produzioni legate a questi elementi, che, a dispetto del nome, sono tutt’altro che rari in natura. Piuttosto la difficoltà negli ultimi anni è stata quella di reperire produttori su larga scala indipendenti dalla Cina, che ha accumulato competenze altamente specializzate nella lavorazione dei materiali usati per poi realizzare magneti particolarmente potenti e resistenti al calore, impiegati nelle auto elettriche, nelle turbine eoliche e nei dispositivi elettronici.

Già negli scorsi anni Pechino ha utilizzato la leva delle terre rare per bloccare le forniture durante periodi di tensione con i Paesi acquirenti. La prima volta risale al 2010, quando Pechino aveva limitato le spedizioni verso il Giappone a seguito di un caso internazionale legato all’arresto del capitano cinese di un peschereccio.

Nel 2023 la Cina ha formalizzato il blocco all’export di tecnologie per l’estrazione e la separazione delle terre rare, oltre che delle tecnologie per la produzione dei relativi magneti, dopo aver per anni scoraggiato questo tipo di esportazioni. Un provvedimento giustificato con la tutela della sicurezza nazionale e dell’interesse pubblico, che mirava a difendere il vantaggio acquisito dall’industria cinese in un momento di tensione con l’Occidente.

L’intervento più significativo della Repubblica popolare cinese risale però allo scorso aprile quando ha imposto restrizioni all’esportazione di materiali relativi a sette terre rare (samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutezio, scandio e ittrio), a cui ne ha aggiunti altri cinque a ottobre (olmio, erbio, tulio, europio e itterbio), e diversi magneti permanenti a esse associati.

Come parte delle misure adottate in risposta ai dazi del “Liberation Day” di Donald Trump, Pechino ha introdotto una nuova procedura , chiedendo ai clienti stranieri di dotarsi di licenze per l’esportazione. Un meccanismo che ha portato a procedure notevolmente rallentate per l’acquisto di terre rare, causando disagi in settori strategici come quello automobilistico, della difesa e della tecnologia, con un calo del 75 per cento delle esportazioni di magneti permanenti.

Nonostante gli appelli trasversali a rimpatriare la produzione di terre rare, alcuni commentatori rimangono scettici sulla reale centralità di questi elementi. La questione, in base a questo punto di vista, non dovrebbe essere tanto quello dell’importanza delle terre rare e dei cosiddetti “minerali critici”, quanto quella della dipendenza dei produttori occidentali da forniture a basso costo.

Questione di prezzo

In termini strettamente monetari la rilevanza di questi materiali non è evidente. Nel 2024 gli Stati Uniti hanno importato solamente 170 milioni di dollari di terre rare, un ventesimo di quanto ha speso nello stesso anno per l’importazione di avocado (3,4 miliardi), mentre nello stesso anno il valore per l’Unione Europea era di 101 milioni di euro. A citare questo esempio è Javier Blas, commentatore di Bloomberg che si occupa di energia e materie prime, secondo il quale è sbagliato considerare questi materiali “critici”, tali cioè che la loro scarsità possa produrre effetti disastrosi su un’intera economia. Questo perché, in caso di una nuova sospensione delle forniture di terre rare, i disagi sarebbero sempre limitati ad alcuni settori dell’economia, che si troverebbero ad affrontare prezzi più alti. Sarebbe quindi il caso di parlare di materiali che provocano solo qualche «grattacapo». Il problema reale delle terre rare, secondo Blas, è che «costano troppo poco» offrendo un mercato poco redditizio per chi deve competere con la Cina. La soluzione è nell’innovazione, per trovare soluzioni tecnologiche alternative come già avvenuto in passato: «lasciate che i prezzi aumentino e l’offerta arriverà». Anche Andy Home, che scrive del mercato dei metalli per Reuters, propone la «distruzione della domanda» come soluzione al problema. I produttori di automobili dovrebbero, secondo Home, tornare a valutare alternative alle terre rare nella progettazione dei loro motori, privando le aziende cinesi della domanda per i materiali realizzati con terre rare. Una strada percorsa già in passato dopo il boom dei prezzi seguito alle prime restrizioni imposte dalla Cina nel 2010.

All’epoca diversi produttori di veicoli elettrici e ibridi avevano ridotto l’utilizzo di terre rare nei propri mezzi. Tra questi Renault, che era arrivata a sviluppare un motore privo di magneti permanenti per il suo modello ZOE. La tendenza era confermata dai numeri: secondo le stime di Adamas Intelligence, la quota di veicoli elettrici con motori privi di terre rare era aumentata da meno dell’1 per cento nel 2010 al 12 per cento nel 2017. Poi, con il calo dei prezzi, le terre rare sono tornate in voga, tanto che circa il 97 per cento di tutti i veicoli elettrici venduti ogni anno dal 2017 usano motori con terre rare.

Filiere strategiche

In attesa di innovazioni future, o di scelte diverse a livello politico, il tema continua ad avere un’importanza primaria sul piano geopolitico ed è stato al centro di intense trattative tra la Cina e i Paesi occidentali. Dopo l’incontro a fine ottobre tra Trump e Xi Jinping, Pechino si è impegnata a sospendere le ultime restrizioni introdotte a ottobre. Non è la prima intesa raggiunta negli ultimi mesi, in cui Pechino aveva già acconsentito a riprendere le esportazioni in cambio di alcune concessioni sugli scambi commerciali, senza che gli ostacoli alle esportazioni fossero mai del tutto eliminati. In particolare questo ultimo via libera non si è esteso ai produttori di armamenti occidentali a cui Pechino sta continuando a limitare le forniture di terre rare. Una disputa che, osserva il Wall Street Journal, mette in evidenza come le filiere militari statunitensi dipendano anche dalla Cina. Finora le aziende occidentali hanno faticato a replicare tecnologie avanzate, come quelle che rendono le aziende cinesi altamente competitive nell’estrazione con solventi, a causa di preoccupazioni ambientali ma anche della minore efficacia dell’intervento pubblico.

Il braccio di ferro sta quindi spingendo i Paesi occidentali a prendere in considerazione nuovi approcci. Uno dei vincitori di questa corsa al “reshoring” è indubbiamente MP Materials, un’azienda di Las Vegas che a luglio si è aggiunta al ristretto novero delle aziende private che hanno ricevuto un investimento diretto dal governo statunitense.

Il caso MP

Con una somma di 400 milioni di dollari il Pentagono è infatti diventato il principale azionista dell’azienda che gestisce l’unica miniera di terre rare degli Stati Uniti. Si tratta del sito di Mountain Pass, in California, sede negli anni ’70 e ’80 della più grande miniera di terre rare al mondo, che la forte concorrenza cinese, e il conseguente crollo dei prezzi, hanno portato alla chiusura nel 2002. Uno dei creditori dell’azienda a cui apparteneva la miniera, nel frattempo fallita, ha deciso di puntare sul rilancio del sito, arrivando poi a fondare MP Materials nel 2017. La speranza di James Litinsky era di cavalcare l’ascesa di Tesla e la crescente domanda di materiali per realizzare veicoli elettrici. Ma la concorrenza cinese, e il crollo dei prezzi delle materie prime, hanno ancora una volta complicato tutto, trascinando al ribasso le azioni della società, che hanno perso il 70 per cento del proprio valore tra il 2021 e il 2024. Con le tensioni degli ultimi mesi c’è stata però una svolta, tanto che da inizio anno il titolo ha guadagnato più del 200 per cento, con un balzo del 48 per cento dopo la notizia dell’accordo con il Pentagono.

Con l’investimento annunciato il 10 luglio il dipartimento della Difesa statunitense ha rilevato una quota del 15 per cento nella società, diventandone il principale azionista. Un tipo di interventismo a cui negli ultimi decenni a cui si è assistito solamente quando si è trattato di salvare di aziende di importanza sistemica, come durante la crisi del 2008, o, come in questo caso, per sostenere lo sviluppo di tecnologie ritenute cruciali per gli interessi nazionali.

Lo sfruttamento di Mountain Pass non sembra di per sé in grado di risolvere il problema delle terre rare negli Stati Uniti, dato che nella miniera sono presenti principalmente terre rare leggere e solo in misura minore terre rare pesanti, fondamentali per la produzione di magneti permanenti. L’aspetto più significativo dell’accordo sembra essere piuttosto nelle garanzie offerte dal governo statunitense, che promettono di cambiare il volto al settore. L’elemento centrale è la fissazione di un prezzo minimo per 10 anni dell’ossido di neodimio e praseodimio, usato nella produzione di magneti permanenti a loro volta impiegati nella produzione di motori elettrici e di turbine eoliche. Il prezzo di 110 dollari al chilo, è quasi il doppio di quello di mercato di circa 60 dollari, garantendo che l’azienda non subirà perdite in caso di un’improvvisa impennata dell’offerta di minerali.

La società cesserà inoltre di vendere a Shenghe, una società partecipata dallo stato cinese da cui MP lo scorso anno ha generato la maggior parte dei suoi ricavi, che detiene anche una quota minoritaria della stessa MP. Infine il dipartimento della Difesa garantirà per 10 anni l’acquisto di tutti i magneti prodotti in un nuovo impianto, chiamato 10X, che dovrà entrare in funzione a partire dal 2028, con un finanziamento di un 1 miliardo di dollari da JPMorgan e Goldman Sachs e l’obiettivo di portare la capacità di produzione di magneti della società a 10.000 tonnellate all’anno. Pochi giorni dopo l’annuncio, anche un colosso come Apple ha dichiarato che pagherà in anticipo 200 milioni di dollari per acquistare i magneti di MP Materials, che saranno utilizzati negli iPhone e nei suoi computer, con consegna a partire dal 2027.

La concorrenza di chi?

Questo livello di interventismo ha provocato più di qualche malumore tra i concorrenti all’interno del settore, da cui sono trapelate accuse al governo statunitense di voler distorcere il mercato e di inseguire il modello cinese. Un timore è che, grazie alle garanzie straordinarie offerte a MP, l’azienda avrà maggiore margine per fare proposte a ribasso, sbaragliando la concorrenza. Ma rimane la consapevolezza della necessità dell’intervento pubblico, anche se richiama l’approccio del principale partito comunista al mondo. «Sosteniamo costi maggiori e abbiamo un costo del capitale maggiore», ha dichiarato Neal Froneman, amministratore delegato del colosso minerario Sibanye-Stillwater, che prima dell’accordo aveva invocato in un’intervista al Financial Times l’adozione di un prezzo minimo, per sostenere investimenti che altrimenti non sarebbe possibile affrontare. «C’è bisogno di una qualche forma di sostegno per renderci competitivi, perché il modello è quello di un sistema capitalista occidentale. Gli azionisti pretendono rendimenti».